世界头条新闻中心

在中国古代都城建设中,中轴线的规划,是中国人“以中为贵”思想的集中体现。

澎湃新闻获悉,北京时间7月27日13点45分,在印度首都新德里举行的联合国教科文组织第46届世界遗产大会上,随着对新申报世界遗产项目的审议完成,大会主席宣布,中国申报的“北京中轴线:中国理想都城秩序的杰作”顺利通过评审,成功列入《世界遗产名录》,成为中国第59项世界遗产。

第46届世界遗产大会审议“北京中轴线:中国理想都城秩序的杰作”

古建筑学者梁思成先生说:“历史上每个民族的文化都产生了它自己的建筑,但遗憾的是,并不是每个民族都能从古建筑中理解并发扬自己的文化。”

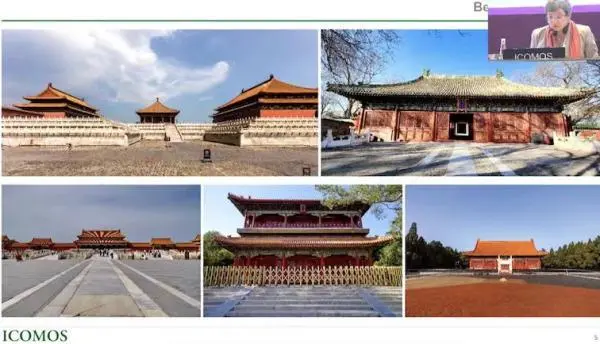

自永定门、正阳门到天安门,从故宫、景山、万宁桥到钟鼓楼,一座座地标性遗产建筑,一条中轴线,一部中国古代史,全长达7.8公里的北京中轴线是世界上现存最长、最完整的古代城市轴线,被誉为北京老城的灵魂和脊梁。

据介绍,联合国教科文组织世界遗产委员会认可“北京中轴线”符合世界遗产标准3和标准4,高度赞赏中国政府在北京老城文化遗产保护传承方面付出的巨大努力和取得的突出成绩。世界遗产委员会认为,“北京中轴线”所体现的中国传统都城规划理论和“中”“和”哲学思想,为世界城市规划史作出了重要贡献(标准3);“北京中轴线”作为中国传统都城中轴线成熟阶段的杰出典范,代表了世界城市历史中的一种特有类型(标准4);认可“北京中轴线”的完整性、真实性和保护管理状况。世界遗产委员会表示,“北京中轴线”的真实性体现在其作为都城核心的延续性,天安门广场及建筑群是“北京中轴线”发展的重要组成部分,认可保持其现有形式的必要性。

第46届世界遗产大会“北京中轴线”通过后现场,文化和旅游部副部长、国家文物局局长李群在发言。澎湃新闻 图

第46届世界遗产大会“北京中轴线”通过后现场,文化和旅游部副部长、国家文物局局长李群在发言。澎湃新闻 图

文化和旅游部副部长、国家文物局局长李群在世界遗产大会上发言时表达了中国民众对于“北京中轴线”成功列入联合国教科文组织《世界遗产名录》的喜悦和振奋,向联合国教科文组织、世界遗产委员会和国际古迹遗址理事会表示感谢。他表示,申遗成功是新的起点,中国将切实履行《保护世界文化和自然遗产公约》,在文物建筑保护修缮、应对自然灾害影响、鼓励社区居民参与、科学引导旅游发展、提高阐释展示能力等方面持续发力,确保“北京中轴线”得到妥善保护传承。中国将继续统筹做好世界文化遗产保护管理工作,进一步加强与国际组织和各缔约国的交流合作,借助亚洲文化遗产保护联盟平台,为推动文明交流互鉴、构建人类命运共同体贡献力量。北京市副市长谈绪祥代表遗产所在地政府发言。

“对北京中轴线的定义,不仅是轴线,它也是一个建筑群,从钟鼓楼、万宁桥、景山、故宫,然后到端门,然后两侧的太庙社稷坛对称布局,然后天安门、金水桥,然后天安门广场和建筑群,正阳门又是正阳门和正阳门箭楼,然后到南段的遗存,然后加上先农坛,天坛两边对称,再到永定门,我们整体把它视为一个巨大的建筑群,长达7.8公里的巨大建筑群。”清华大学国家遗产保护中心主任吕舟此前在关于北京中轴线的讲座中说。

北京中轴线申遗工作始于2011年,中轴线文物保护工程也于同期启动。2022年10月1日起,《北京中轴线文化遗产保护条例》施行。2022年11月,北京市文物局公示《北京中轴线保护管理规划(2022-2035)》,规划划定中轴线遗产保护区域为遗产区和缓冲区,共计51.3平方公里。

清华大学国家遗产保护中心主任吕舟此前接受专访时说,中轴线的故事,不是中轴线自己的故事,是中国文明的故事,反映了中国人心目中的“天下志”。面对一个无序的外部世界,中国人心中的秩序很清晰,并依此建造了一座理想中的城市。

“‘中轴线’不仅有古代的建筑,也有现代的建筑,之前还有人奇怪,申遗申的应该是古代的东西,怎么天安门广场也在北京中轴线的概念里?事实上,世界遗产不仅是古代的东西,比如上世纪70年代建的悉尼歌剧院,以及不少上世纪的建筑,也是世界遗产。天安门广场不是作为单独的世界遗产,而是作为其中的一个遗产点,来反映北京中轴线所体现的精神和思想在延续。中轴线是一个在当代依然生活着的活态遗产,至今还在向北、向南延伸。如果申遗成功,天安门广场及相关历史建筑群等几个遗产点,会成为中国迄今‘最年轻’的世界遗产。“吕舟说。

北京中轴线位于北京老城中心,纵贯老城南北,由15处遗产构成要素构成,是统领整个老城规划格局的建筑与遗址的组合体。北京中轴线由古代皇家宫苑建筑、古代皇家祭祀建筑、古代城市管理设施、国家礼仪和公共建筑、居中道路遗存组成,始建于13世纪,成型于16世纪,此后不断完善,历经逾7个世纪,形成了秩序井然、气势恢宏的城市建筑群,见证了影响中国都城营建传统两千余年的理想都城秩序。

全长7.8公里的北京中轴线北起钟鼓楼,向南经过万宁桥、景山、故宫、端门、天安门、外金水桥、天安门广场及建筑群、正阳门、中轴线南段道路遗存,南至永定门;太庙和社稷坛、天坛和先农坛东西对称布局于两侧。依据规划,这15处建筑及遗存是中轴线遗产构成要素。

尽管北京中轴线早已存在,但首个提出北京中轴线概念的是建筑学家梁思成。他在1944年完成的《中国建筑史》中开始使用“中轴线”一词,“紫禁城之全部布局乃以中轴线上之外朝三殿太和殿、中和殿、保和殿为中心,朝会大典所御也”。他用极大热情赞美中轴线,称北京“气魄之雄伟就在这个南北引伸、一贯到底的规模”。对于北京中轴线在城市规划层面价值的认知,同样从梁思成开始。在梁思成1951年所著《北京:都市计划的无比杰作》中,他盛赞“一根长达八公里,全世界最长,也最伟大的南北中轴线穿过了全城,北京独美的壮美秩序就由这条中轴的建立而产生”。