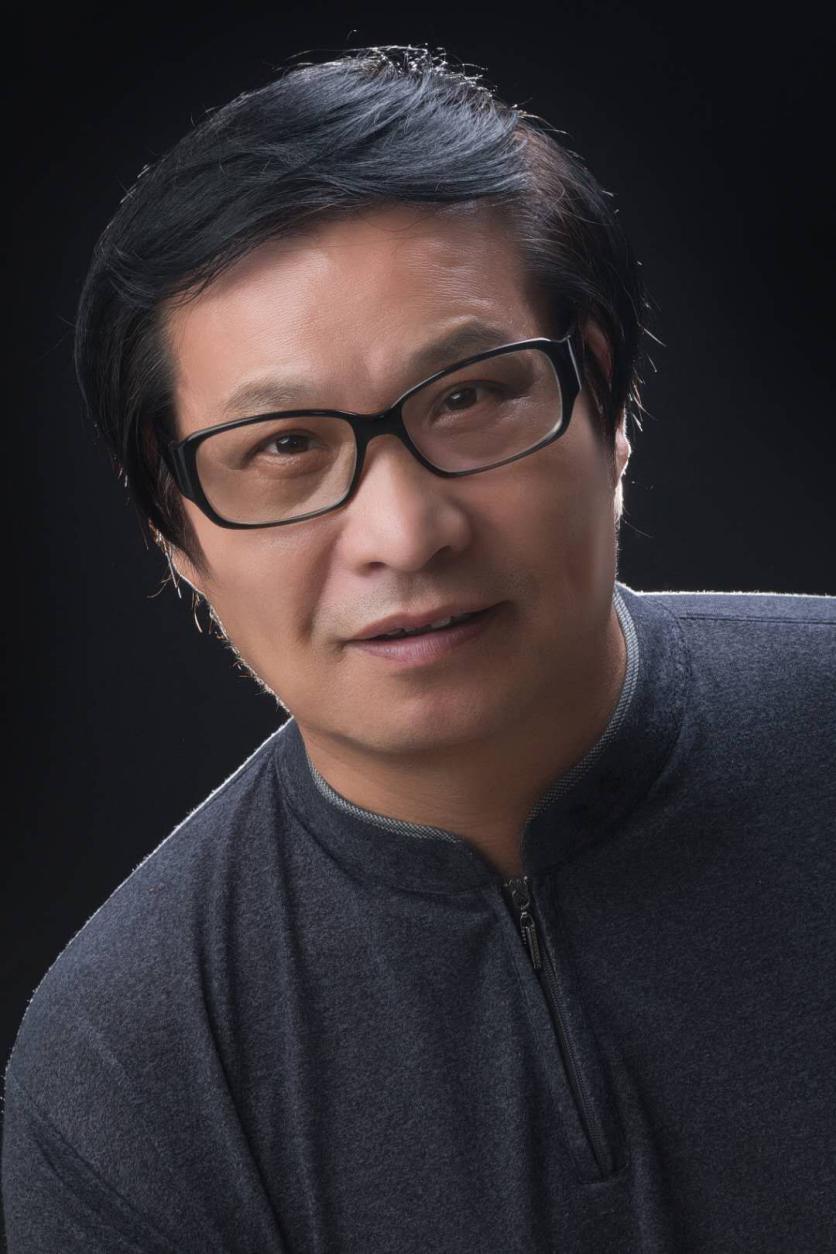

诗歌的艺术世界——老目的艺术人生

编辑:李宝燕 焯阳

对于诗歌,很多人说他是小众的,是少数人的艺术,包括一些所谓的大咖。为什么会有这种说法呢?

这种说法最早出现在网络诗歌兴起之初,在那之前,写旧体诗的人虽然也有不少,但是并没有多少渠道可以提供给大家发表和交流。网络论坛的出现,满足了大家这样的需求。

旧体诗词在网络里大量的出现,这些作品自然难免泥沙俱下,其中参杂了不少滥竽充数之作。有的作品甚至句读不畅,莫名其妙。还有一批作品,喜欢堆砌一些不常见的意象或者典故,看起来似乎很唬人,仔细一较真却又总觉得哪里欠缺通透。

当那些作者面对别人说读不懂的时候,他们中的许多人就会加以嘲笑,说人家书读少了。其间还扯出了一个文言诗词的概念,仿佛是说,我写的诗词是文言文,你看不懂很正常,现在又有几个人读得懂文言文的?当有人指出文言文和诗歌的用语明显不同之时,又有人狡辩,文言是书面用语的意思。

我去,书面用语和口语的差距真的有天壤之别吗?我怎么觉得这些人写的所谓的诗词与我一个人普通人的理解有天壤之别呢?由于写这种似通非通,所谓文言诗词的人太多,久而久之,自然没有几个人会去批评,同时这种现象又吸引了更多人也去这么写。因为这么写批评的人少,容易忽悠人。

后来面对这类诗词作品读者少的批评,又出现了另外一种声音:诗歌本就是小众的,在古代,能够创作诗歌的都是社会的上流人士,并由此进一步指出,诗歌从来就不是贫民阶层、无产阶级的东西。

从诗歌的创作者大多属于社会的上层人士,从而推论出诗歌就是小众的,是少数人的艺术,这明显是强词夺理,胡说八道。

为什么?通俗歌曲是大众的吧,可是这并不代表大众都能够创作通俗歌曲,他们只需要会听、会唱、会欣赏、会消费就可以了。

同理,大众也不需要都能够创作诗歌,他们只需要能够欣赏、能够消费就可以了。所以诗歌是不是由大众所创作,并不妨碍它成为大众的艺术。

说到这里,大家可能会怀疑,诗歌也能够消费?我是不是说错了?没错,诗歌也是消费品,他和一切艺术品一样。它的消费价值就体现在他的观赏性上。

其实,历史上的唐诗宋词就是唐宋时期的通俗歌曲,这一点从“李杜诗歌万口传”到“有井水处既可歌柳词”都可以作为明证。再往前推,乐府也是两汉,魏晋南北朝时期的通俗歌曲,《诗经》也是春秋时期的通俗歌曲。

所以诗歌,从始至终就是大众的,就是通俗的——这个与他的创作群体的身份无关。它要被人消费,就必然要有人欣赏,没有欣赏价值自然也就谈不上消费。之所以诗是由少部分有文化的人去创作,那是社会分工的不同。就好像同样是农民,你可以去种果木、你可以去种稻米、而你却可以起喂猪养牛。

无可否认,有一部分诗歌,写得比较小众,也经得起推敲,但是真正能够做到这一点的人极少。而且即便是这样的人,他们的多数作品依然是相当通俗的,比如苏东坡与辛弃疾。也因为如此,今天你在网络里看到的让你看不懂的诗歌百分之九九都是忽悠,如果你遇到一个真是那么回事的,那么恭喜,你中奖了,不过似乎我们大家好像都没有那么好的运气。

2018年9月21日于广州白云面壁居

临江仙 惆怅

两首/老目

一

荡漾波光摇月影,江风无限温柔。问人何处系扁舟。我来春不在,惆怅水东流。

回首生涯无限恨,惯常雨散云收。与谁把酒说白头。满天星与月,醉卧一江秋。

二

把酒春风春不语,可怜春已无多。离多聚少又如何。且招风与月,拍手作高歌。

此水此山多俊秀,几多风雨消磨。年年岁岁自巍峨。管他春日老,谁个唱蹉跎。