香港中通社北京7月7日電 題:兩岸及港澳學者探討治理新路徑:基於共同文化基因交流互鑒

香港中通社特約記者 莊恭

由清華大學主辦,清華大學台灣研究院等承辦的海峽兩岸暨港澳大學論壇7日在北京舉行,多位來自兩岸及港澳地區的學者圍繞“變革時代的兩岸暨港澳治理與發展前沿”的主題,根據本地區治理經驗與兩岸現狀,探討兩岸治理新路徑。與會學者認為,海峽兩岸應以共同的文化基因為基礎,通過借鑒四方治理經驗,加強交流合作,彌合彼此分歧。

“當前影響大陸及港澳台治理發展的兩個關鍵因素都在變化,可以發現全球舊的秩序正在瓦解,新的秩序正在形成。”清華大學台灣研究院院長巫永平表示,大陸與港澳台地區在治理方式上,都將中國傳統文化和社會價值觀相結合,注重政治能力和民意回應,推動治理方式不斷創新發展。在逆全球化時代,大陸與港澳台均面對貿易保護主義和地緣政治的衝擊,而更密切的合作是應對挑戰的有效方式。

台灣大學社會科學院院長張佑宗也認為,近期受到國際政治因素的影響,如貿易競爭加劇,美國對中國大陸施加更嚴格的出口管制及供應鏈限制等,台灣企業面臨選邊站困境。同時,台灣作為全球半導體產業樞紐,如何在貿易和科技的通過中取得平衡,已成為一個重要的挑戰。

巫永平強調,中國人在治理和發展中創造出的制度所具有的多元性、包容性和開放性,是人類社會的寶貴財富。在逆全球化和地緣政治的衝擊下,台灣有人企圖與大陸經濟脫鈎,但過分依賴美國,反而被美國卡住脖子。大陸超大的經濟體量在全球供應鏈中的巨大優勢,以及在向消費社會轉型中所形成的巨大需求,是台灣企業和台灣青年發展的機遇。

“但是過去幾年兩岸交流持續中斷,這對年輕一代影響消極。”澳門大學社會科學學院院長胡偉星指出,兩岸交流特別是大學間的交流,可以避免兩岸因認知和情感問題而導致的負面衝擊。只有恢復兩岸交流,促進兩岸人民的情感交流,才能使兩岸關係減少不確定性。

張佑宗表示,兩岸理解并回應彼此的利益是雙方維持和平穩定與發展的根本之道。兩岸社會需努力走近民意、透過學術交流建立非正式性合作橋梁、深化民間交流增進互信。

“香港的治理實踐表明,地理距離和文化差異并不會阻礙制度共生,而是可以通過科學設計和有效實施制度安排,實現多元共存。”香港大學中國制度研究中心總監閻小駿認為,通過包容性的制度設計和機制創新,尊重台灣、香港和澳門的社會制度文化多樣性,能為海峽兩岸及港澳的社會一體化奠定堅實基礎。在此過程中,推動人文交流則是深化兩岸認同、促進融合發展的重要路徑。(完)

【编辑:陈旭颢】

兩岸及港澳學者探討治理新路徑:基於共同文化基因交流互鑒

精彩图片

-

3194热度

3194热度

五个村庄主诉吴川市纪委压检不作为,开启史上最强吴川举报模式

-

1894热度

1894热度

从美国成功追索!38件流失文物艺术品将返回祖国

-

1765热度

1765热度

连通两大省会,又一高铁开工建设!

-

1749热度

1749热度

两名英籍香港特区终院非常任法官辞职,李家超回应

-

1740热度

1740热度

超10亿美元!郭文贵办公室主任承认参与诈骗计划

-

1713热度

1713热度

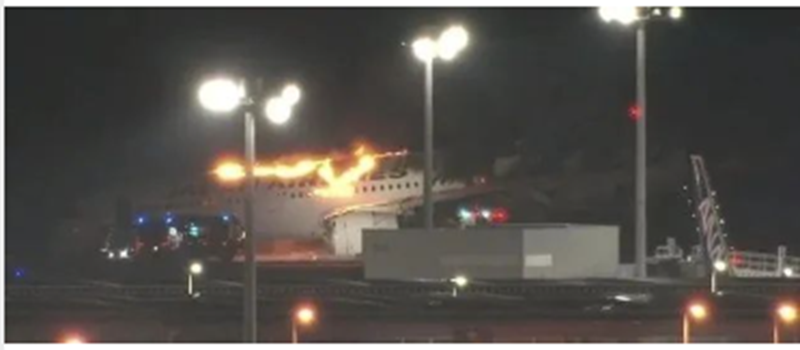

日本两飞机相撞,5人死亡

-

1707热度

1707热度

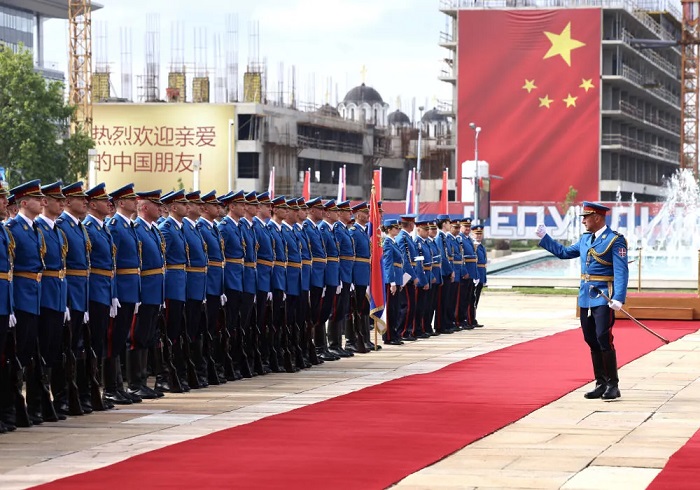

隆重盛大!塞尔维亚民众热烈欢迎习近平主席到访

-

1703热度

1703热度

国民党全体民代不出席赖清德就任台湾地区领导人仪式

-

1681热度

1681热度

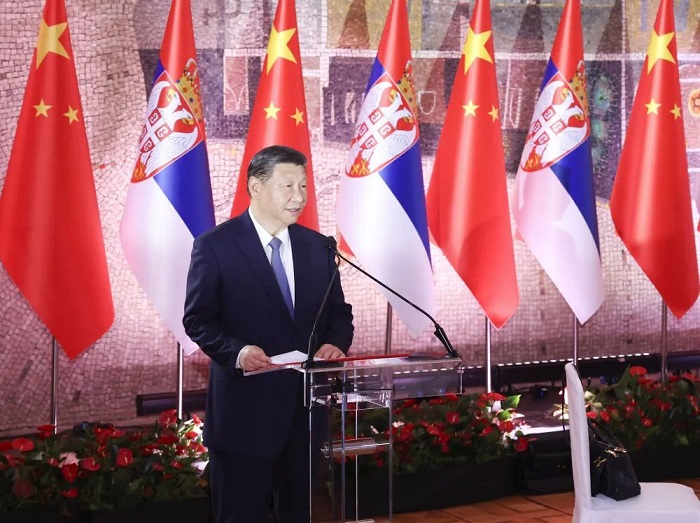

访问塞尔维亚 习近平主席受到“最热烈的欢迎”

-

1677热度

1677热度

彭丽媛同塞尔维亚总统武契奇夫人塔玛拉参观塞尔维亚国家博物馆