世界报社新闻中心(香港讯)

香港新聞網8月15日電(記者 崔雋)“日本投降矣!”80年前的今天,即1945年8月15日,《大公報》頭版報導了日本宣佈無條件投降的歷史性新聞。9月28日,東江縱隊港九大隊發表撤離宣言,向民眾告別︰“回溯我隊在港九淪陷後設立,我們的目的就是打倒日本侵略者。……我港九人民對於祖國是無限忠誠的,對於敵人是極端仇恨的。三年多的日子,他們雖飽受日寇的屠殺與迫害十分慘重,但他們對於我隊的幫助與支持卻有加無已,他們的鬥爭實在是可歌可泣的。……今天,我們撤退了,但我們的心卻是永遠不會離開你們的。”

“東江縱隊港九大隊是香港淪陷期間唯一一支成建制、由始至終堅持抵抗的抗日武裝力量,是香港抗戰的中流砥柱。”中國社會科學院近代史研究所研究員、香港地方志中心副總編輯劉蜀永教授對香港中通社、香港新聞網記者說。

8月13日,劉蜀永教授在香港地方志中心接受香港中通社、香港新聞網採訪。(記者 崔隽攝)

劉蜀永研究香港史逾40年。見面時,他笑著向記者展示最新收到的禮物——一隻穿軍服戴軍帽的熊貓公仔。“這是香港教育局根據東江縱隊戰士形象設計的,是學生們參加問答比賽的獎品,蠻特別的。”話題也由這份特別的禮物觸發,劉蜀永與我們回顧了東江縱隊港九大隊浴血奮戰的歷程,講述了這支隊伍的特別之處,也分享了他為港九大隊修志的過程,以及對港九大隊抗戰精神的理解。

“最具特色的一支隊伍”

1941年12月25日,香港淪陷。此後3年8個月,香港社會飽經日軍蹂躪,民生停滯,經濟凋零,人口銳減,百姓遭受屠殺和迫害。英籍作家史多德曾撰文回憶淪陷後的淒涼景象:“男人、女人和小孩倒在街上死了,就和蒼蠅一樣。垃圾箱堆滿了屍首,大街小巷充滿腐臭的死屍和垃圾。”

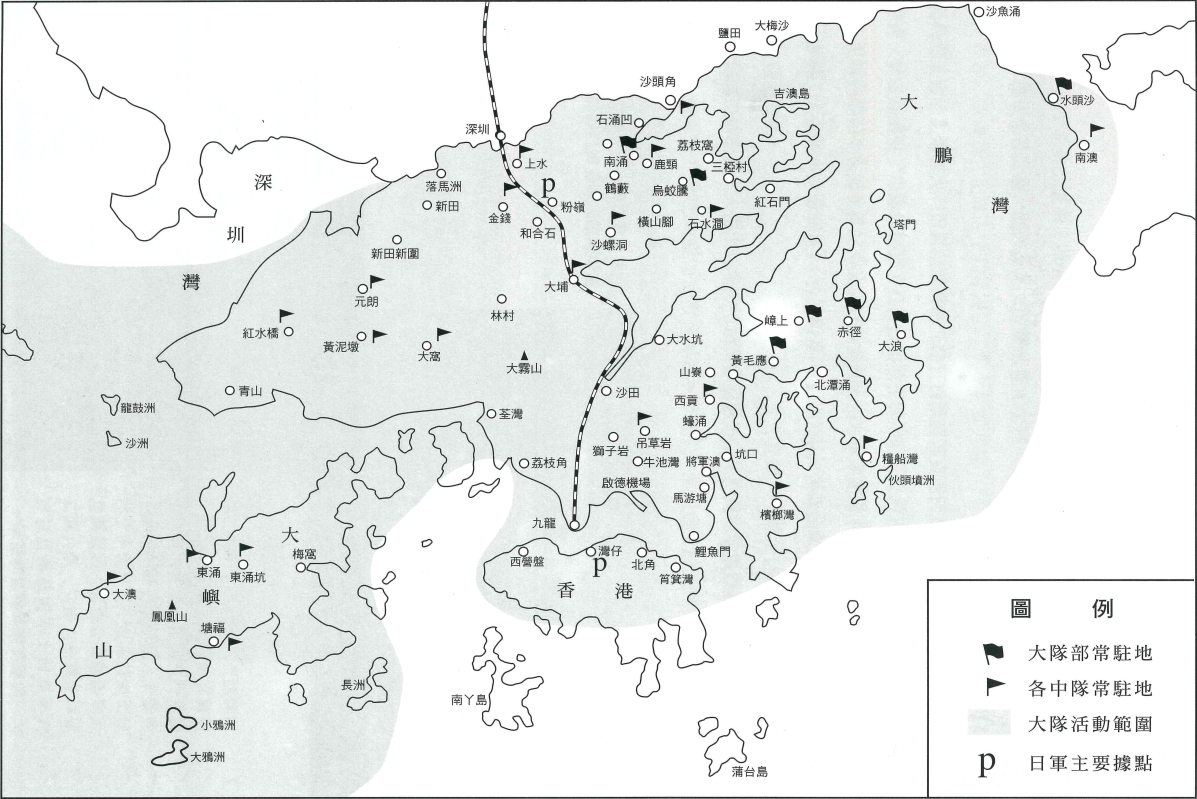

黑暗時期,香港抗戰的重擔落在港九大隊身上。1942年2月3日,港九大隊在新界西貢黃毛應村正式成立,先後設有短槍隊、長槍隊、大嶼山中隊、沙頭角中隊、西貢中隊、海上中隊、市區中隊、元朗中隊等。隊伍中有香港本地農民、漁民、工人和知識青年,從最初幾十人發展至後來的近千人。

“中國共產黨領導的華南抗日遊擊隊中,東江縱隊是其中規模最大、戰果最顯赫的一支部隊。港九大隊則是其下屬最具特色的一支隊伍。”《港九大隊志》開篇總述部分如是評價。

所謂特色,首先體現在作戰地點。“港九大隊活躍的地方是香港,這里是國際化城市,也是日軍在太平洋的轉運樞紐和海軍中繼站,以及其北上侵略中國內地和南下侵略東南亞國家的重要據點,具有重要戰略地位。”劉蜀永說。

作戰方式靈活機動,戰略戰術豐富多樣,也是這支隊伍的一大特點。在香港,港九大隊通過鄉村遊擊戰、海島遊擊戰、海上遊擊戰和城市遊擊戰等大大小小、策略多變的50多次戰鬥,有效干擾了日軍的戰略部署,起到了戰略威懾作用。

東江縱隊港九獨立大隊活動地區示意圖(受訪者提供)

東江縱隊司令員曾生回憶港九大隊的戰鬥風格時,不掩讚賞:“在港九這個地域狹小、迴旋餘地不大、而又是敵人軍警林立的地區,港九大隊進行的遊擊戰爭,主要採取隱蔽鬥爭的形式,著重發揮短槍隊機動靈活的特點,運用奇襲、伏擊等遊擊戰術打擊敵人。”“大隊短槍隊是一支十分精幹的隊伍,共二十人。……黃冠芳果斷沉著,劉黑仔勇敢機智,十多名隊員個個生龍活虎。……鬥智又鬥勇,來無影去無跡,神出鬼沒,聲東擊西。”

據不完全統計,港九大隊斃傷日軍100餘名,斃傷漢奸、偽警及間諜等70餘名,俘虜、受降日偽軍600餘名,炸毀日軍飛機1架;繳獲長短槍支550餘支,機槍60餘挺(包括英軍棄械),炮6門,繳獲敵船至少33艘,擊沉4艘,並繳獲大批彈藥。

然而,這樣的寶貴戰績其實是在武器裝備落後的條件下艱難取得的。典型的例子是,面對日軍的運輸大船,港九大隊作戰經常要靠小木船和魚炮,取得勝利的同時常常要付出個別戰士犧牲的代價。

海上隊作戰用的木船,羅歐鋒攝。(受訪者提供)

這也是為什麼今年劉蜀永參觀山東艦時格外感慨。看到中國軍事力量裝備如今先進的程度,他不由想起港九大隊打遊擊的艱苦情形:“如果當時我們戰士的武器好一些,戰爭結果也許將更加不同。”

港九大隊還站在了國際反法西斯戰爭的前哨位置。劉蜀永認為,這是其另一個特別之處。據統計,東江縱隊共營救國際友人89人,里面大部分是港九大隊及其前身的武工隊營救。

其中,對英軍賴濂士中校等四人的營救,促成了英軍服務團和廣東人民抗日遊擊總隊在軍事情報工作的合作。對美軍飛行員克爾中尉的營救、護送和轉移,促成了美軍和東江縱隊的情報合作。這些營救行動及與盟軍的合作,為港九大隊、東江縱隊乃至中國軍隊在世界反法西斯鬥爭中贏得了國際聲譽。

1944年3月18日,東江縱隊司令員曾生(左二)安排克爾中尉坐轎離開司令部所在地土洋村。(東江縱隊歷史研究會提供)

為港九大隊修志

很長一段時間里,港九大隊相關歷史書籍主要以老戰士口述回憶為內容。口述歷史價值固然珍貴,但在劉蜀永和香港地方志中心總編輯劉智鵬等學者看來,想讓更多港人瞭解港九大隊的歷史,仍需更加系統的整理和深入的研究。於是從2017年起,在港九大隊後代黃俊康、王玉珍等的支持下,他們啟動了《港九大隊志》的編修工作。

過程中,他們非常注重挖掘和整理檔案資料,找到了港九大隊大隊部當年的軍事報告。“這幾份報告當時保存在廣東省檔案館,一些老戰士把它手抄出來。”劉蜀永說。另外,他們還找到了英軍服務團關於與港九大隊合作的英文檔案,以補充和修訂口述歷史的記載。

同時,劉蜀永和工作團隊還開展了大量田野調查。“老戰士在回憶中提到了一些地方,但是沒有人親自去考察過。”於是,他們開始逐一尋找並記錄港九大隊當年活動的遺址,如大隊部駐地、軍需處、岩洞倉庫等。

2018年12月10日,在西貢北約鄉事委員會主席李耀斌(左一)等協助下,劉蜀永(右三)和編寫組成員及港九大隊後人在西貢昂窩村的山林中,找到港九大隊軍需處的岩洞倉庫。

在新界鄉村尋找岩洞倉庫的過程中,劉蜀永記得一個令他感動的細節。“岩洞倉庫都在荒山上,很多年沒人去,通道都被雜樹荊棘擋住了。聽說我們要去調查,北潭村村民頭一天拿著砍刀自發幫我們砍出一條路來。他們這樣做,其實是出於他們對港九大隊前輩的尊重,覺得自己的先輩參與過這段歷史,很光榮,很自豪。我們很受感動。”

編修工作歷時四年半,2022年《港九大隊志》得以出版,從政治軍事、遺址到人物志、大事記,全面、詳實地記錄了港九大隊的歷史。今年此書增訂再版,劉智鵬、劉蜀永和編修團隊將此作為對中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年的一份獻禮。

“只要還能走得動,就會繼續做下去”

對於港九大隊的抗戰精神,劉蜀永認為有兩個關鍵詞,愛國和抗爭。“鴉片戰爭以來,香港歷來都有愛國的傳統。抗戰時期,香港有個特點,一家一家地參加抗戰。比如蔡國樑一家、黃作梅一家、林展一家、葉文秋一家,還有被稱為‘香港抗日一家人’的羅氏家族……好多人家境都比較好,生活富足,為什麼還要參加抗戰?就是因為愛國。”

談及“抗爭”,劉蜀永以劉春祥抗日英雄群體為例。1943年5月,港九大隊大嶼山中隊隊長劉春祥等7名指戰員,自大嶼山東湧乘帆船前往屯門龍鼓灘開闢新根據地。船行至龍鼓洲、沙洲海域,遭兩艘日軍炮艇伏擊。“當時無論從船速還是火力,他們都不占上風,但還是要打、還是要鬥,,最後一直打到船被擊沉,他們和船家一家五口都英勇犧牲了。一個民族,一個國家面對外敵欺淩,一定要有抗爭精神,才能贏得最後的勝利。”

在劉蜀永看來,這種愛國和抗爭精神在當下極具意義和價值。“中國比過去強大了,但美國為首的西方國家不願中國崛起,貿易戰也好,科技戰也好,千方百計圍攻堵截。這種形勢下,港九大隊的愛國和抗爭精神很有現實意義——一方面和各國加強交流,一方面只能自力更生,奮發圖強,爭得自己的發展空間和平等地位,本質上還是離不開愛國和抗爭。”

那麼,如何讓更多人走進香港抗戰歷史,體悟抗戰精神?劉蜀永認為需要有合適的、與時俱進的載體。一方面要著書立說,不僅要有學術研究,還要有通俗讀物;另一方面要建立紀念設施,例如近幾年愛國團體和劉蜀永等學者推動設立了香港沙頭角抗戰紀念館和劉春祥抗日英雄群體紀念碑。

2022年9月3日,香港沙頭角抗戰紀念館開幕。(受訪者提供)

劉蜀永還建議加大對香港抗戰遺址的保護力度。“據不完全統計,港九大隊的抗戰遺址有42處,特區政府可以對它們進行普查、評級和分類保護,看看哪些可宣佈為香港的抗戰遺址,哪些可列為最高級別的文物保護單位法定古跡,哪些需重建或修復,讓抗戰遺址更好地發揮愛國主義教育載體的作用。”

在今年這樣特別的紀念節點,劉蜀永比以往更加忙碌。接受採訪、撰寫文章、為抗戰展覽審稿……提及做事的動力,他說:“每個人的壽命是有限的,一定要把精力放在有意義的地方。我今年84歲,有時還會帶著中學歷史老師去參觀抗戰遺址。其實做這些就是出於對抗戰前輩的崇敬,一定要讓後代知道曾經有這樣一批憂國憂民的人,知道中國共產黨在國家存亡緊要關頭的歷史擔當。我覺得這麼做是有意義的,只要還能走得動,就會繼續做下去。”(完)

港九大隊老戰士合影。(受訪者提供)

【編輯:郑景文】