(纪念抗战胜利八十周年文章,世界报社社长林虎撰写)

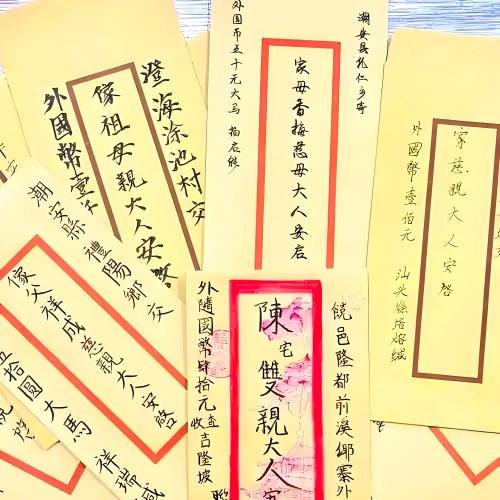

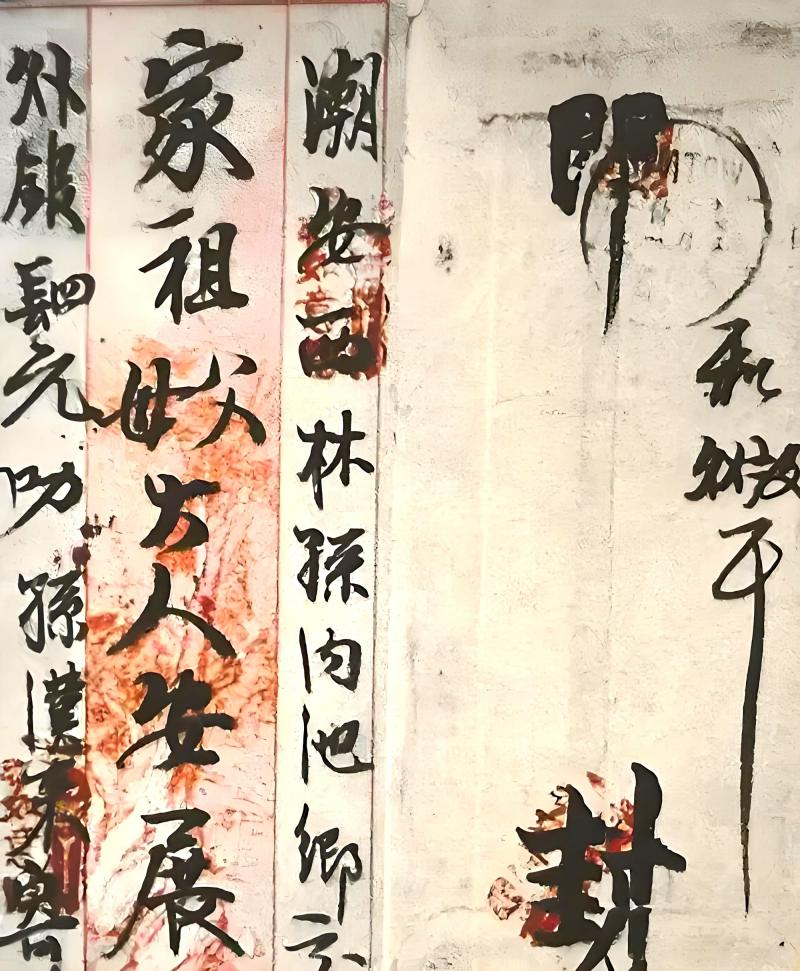

一纸侨批,千钧重量。在闽南语中,“批”即是信,而烽火年代的侨批,却是浸透着血泪与信念的生死契约。这些穿越惊涛骇浪的南洋来信,不仅承载着侨胞对亲人的挂念,更镶嵌着一个民族最危难时刻的集体记忆。八十年后的今天,当我们轻轻展开这些泛黄纸页,仍能感受到那段峥嵘岁月灼人的温度。

一、南洋雨林孕育的革命火种

赤道阳光穿透椰林,在印尼群岛洒下斑驳光影。十七岁的陈金来站在异国码头上,眼前是陌生的热带风光,身后是渐行渐远的闽南故土。与无数“下南洋”的同胞一样,他本该在橡胶园、锡矿场或商铺中度过平凡一生,将血汗钱装入侨批银信,寄回遥远故乡。

但殖民地的压迫惊醒了这个年轻侨工。在目睹土著被奴役、同胞受欺凌后,共产主义理想如热带骤雨般注入他的心田。反荷斗争的硝烟中,陈金来完成了一场至关重要的精神蜕变——从谋生者到革命者,从侨工到战士。当殖民当局的驱逐令降临,他带着被锤炼的意志和燃烧的理想,毅然踏上归国之途。

1932年的中国,山河破碎,风雨如晦。陈金来在福州郊外一间陋室中庄严宣誓,将中国共产党党徽别在胸前。那一刻,南洋雨林孕育的革命火种,终于投入故国抗战的燎原烈火。

二、琼岛赤子:海南侨批里的热血传奇

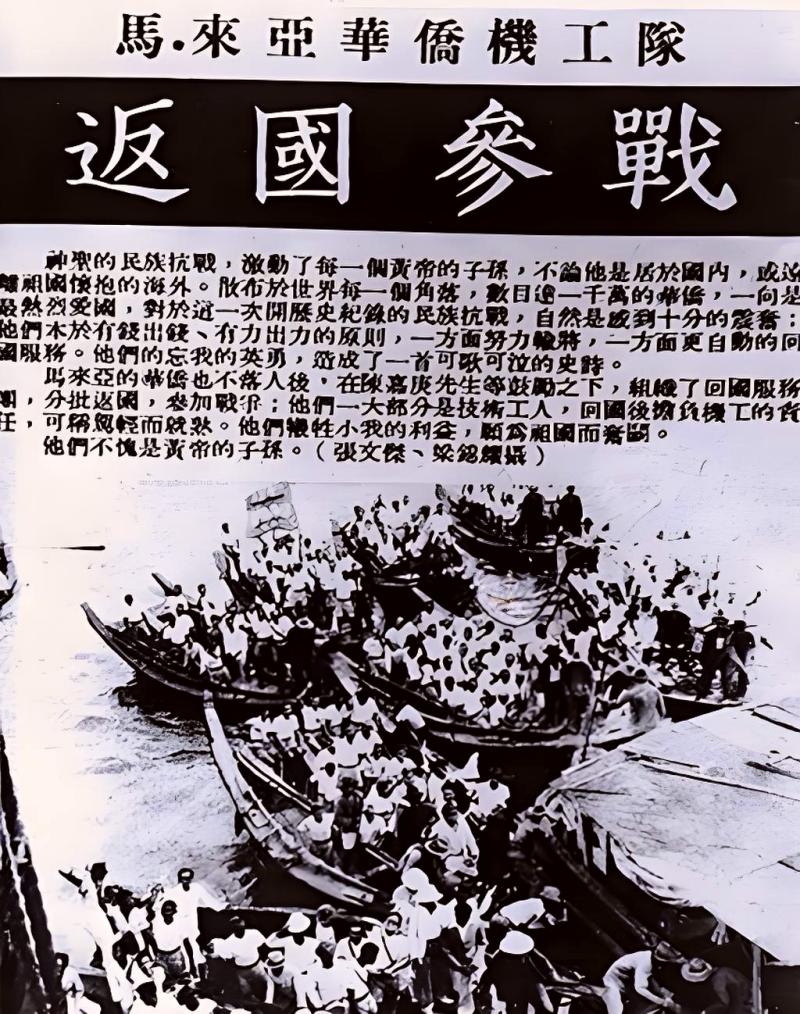

当陈金来在闽浙沿海开展斗争时,千里之外的海南岛上,另一批南洋归侨正在书写同样壮烈的篇章。1939年日军铁蹄踏破琼州海峡,海南岛顷刻间沦为焦土。在这个危急存亡之秋,来自新加坡、马来西亚、泰国的琼籍侨胞纷纷归来,他们带回的不仅是抗战物资,更有视死如归的决心。

新加坡琼州会馆组织的“南洋华侨机工服务团”中,有近百名海南籍青年。他们驾驶着满载军火的卡车,穿越滇缅公路的死亡峡谷,将生命押在每一个急转弯上。年仅22岁的文昌籍青年林鸿昌在遭遇敌机轰炸时,为保护车辆弹药,毅然驾车冲下悬崖,化作红棉树下一缕忠魂。

在琼崖纵队的地下交通站里,侨批被赋予了新的使命。儋州女侨胞陈玉婷利用椰雕工艺,将密信藏在精美的椰雕工艺品中,通过“批局”网络传递情报。当她被日军逮捕时,面对酷刑宁死不屈,用鲜血在牢墙上写下:“椰风海韵育我魂,碧血丹心报中华。”

三、皮箱里的抗日战歌

陈金来的皮箱,是一个时代的微缩宇宙。表面看,这只是个普通归侨的行李箱;实际上,却是地下斗争的神经中枢。侨批在这里被解码重编,家书变指令,银信化军资。每封看似平常的“批信”,都可能藏着根据地急需的药品清单、敌军调动情报或海外捐款记录。

1941年长乐琅尾港,陈金来潜伏在芦苇丛中,咸涩的海风裹挟着敌人的汽笛声。这位南洋归侨将热带丛林中学到的游击战术,完美运用于故国海疆。伏击战的胜利不仅歼灭了日军有生力量,更创造了侨胞指挥员以少胜多的经典战例——证明那些远渡重洋学到的斗争智慧,终于在祖国土地上开花结果。

同年九月,陈金来血染沙场,四十岁的生命定格成永恒。他的皮箱被战友紧急转移,里面的侨批、画像、书信成为不灭的革命火种。其中最震撼的,是一封未寄出的“批信”,上面写着:“若殉国,勿悲恸,男儿许国实幸事。”

四、铁血柔情:一位女侨胞的双面人生

与此同时,在朔风凛冽的雁北根据地,另一位印尼归侨李林正策马奔驰。枪声是她的语言,战马是她的座驾,这位被誉为“双枪女将”的华侨女儿,正在用最刚烈的方式诠释对祖国的柔情。

很少有人知道,这位让日军闻风丧胆的指挥员,背包里始终藏着一件未完成的婴儿毛衣。在战斗间隙,她常常拿出织针,将对未出世孩子的思念编织进毛线。铁血与柔情在这位女英雄身上完美交融,构成抗战史诗中最动人的章节。

【编辑:康土泉】