[作者简介:林英(1914年11月15日-2003年7月12日),字仲陶,曾用名林书鎔,海口市东头乡蓝美村(今美兰区灵山镇东头村委会蓝美村)人,植物生态学家、教授。1941年毕业于广东省立文理学院生物系,后赴福建省研究院动植物研究所攻读研究生。1957年赴苏联国立莫斯科大学进修,师从生态学家苏卡乔夫院士。历任江西师范学院生物系副主任、江西大学副校长,1983年任

海南大学首任校长,1988年任海南省人大常委会副主任。]

此文是林英参加新加坡国立大学主办“汉学研究之回顾与前瞻国际会议”的论文,发表于《海南大学学报(社会科学版)》1991年03期。此文简洁地概括了海南岛的人文历史,值得一读。 海南岛是中国唯一的热带大海岛,早在二千年前的秦(公元前214年)、汉(公元前112年)时代,海南岛就已列入中国的版图。在地理位置上,海南岛是欧亚大陆东南端孤悬于南海中的大海岛,面向南太平洋,既是中国南疆直通东南亚和澳、非、欧洲海路的航运要冲,又是中国南大门的一颗明珠。按道理讲,海南岛的文化、信息,根据时空的自然规律,早应当是相当发达的热带海岛。但是,事实不然,海南岛的文化、信息发展是相当缓慢的。其原因之一,海南岛长期孤悬于海外,偏离中原相当遥远,除有琼州海峡之外,与中原相隔,尚有五千里的关山阻隔;且与国际、国外的接触也比较稀少,这与当时岛上居民的文化、信息以及交通手段不发达有关。

海南岛是中国唯一的热带大海岛,早在二千年前的秦(公元前214年)、汉(公元前112年)时代,海南岛就已列入中国的版图。在地理位置上,海南岛是欧亚大陆东南端孤悬于南海中的大海岛,面向南太平洋,既是中国南疆直通东南亚和澳、非、欧洲海路的航运要冲,又是中国南大门的一颗明珠。按道理讲,海南岛的文化、信息,根据时空的自然规律,早应当是相当发达的热带海岛。但是,事实不然,海南岛的文化、信息发展是相当缓慢的。其原因之一,海南岛长期孤悬于海外,偏离中原相当遥远,除有琼州海峡之外,与中原相隔,尚有五千里的关山阻隔;且与国际、国外的接触也比较稀少,这与当时岛上居民的文化、信息以及交通手段不发达有关。

海南岛史前的文化、信息情况,经本世纪50至60年代多次考古调查发掘所发现的石器、陶器、铜器和文化遗迹,基本上与中国东南沿海各省出土的,以及印度支那半岛所发现的相近似,这充分表明了海南岛史前曾经历过几千年漫长的原始人类社会阶段。大约在三千年以前,相当于中原殷周时代,当时住在岛上的土著居民,据称是公元前214年秦始皇(三十二年)统一百越时的“骆越”民族。秦始皇在中国南部设置有南海郡、桂林郡、象郡等三个行政实体,其中象郡即包括现在越南北部以及海南岛在内。

至公元前112年汉武帝(元鼎五年)曾派路博德为伏波将军南征,次年平定南越,并于公元前110年在南越设置九个郡,即南海、苍梧、郁林、合浦、交趾、九真、日南、珠崖、儋耳。其中珠崖、儋耳即在海南岛上,共有十六个县。而海南岛最早的土著居民大概就是由“骆越”演化而成的黎族,他们主要是经当时南越一带进入雷州半岛再渡海到海南岛的最早的土著居民,而且一直绵延到今。至于广大的汉族则在秦、汉时代因北方异族侵扰中原而先后从东南沿海迁移到海南岛,成为海南现代广大的汉族。早在宋代,阿拉伯商人(回族)随着外国商船来往于海南岛及东南沿海从事贸易,有的居留在海南岛东南部万宁的番村以及三亚、陵水滨海一带;越南中部平定省的占城人(回族)也迁居到海南岛西北部儋州一带,这是海南岛回族的主要来源。苗族人民是在十六世纪明代嘉靖、万历年间,由于明代实行全国驻军的屯田制,曾征调广西苗兵到海南岛防守边疆,因而苗族也被迁移来海南岛,主要集中于保亭、琼中一带。此外壮族大致也是唐、宋以后迁移到海南岛的。

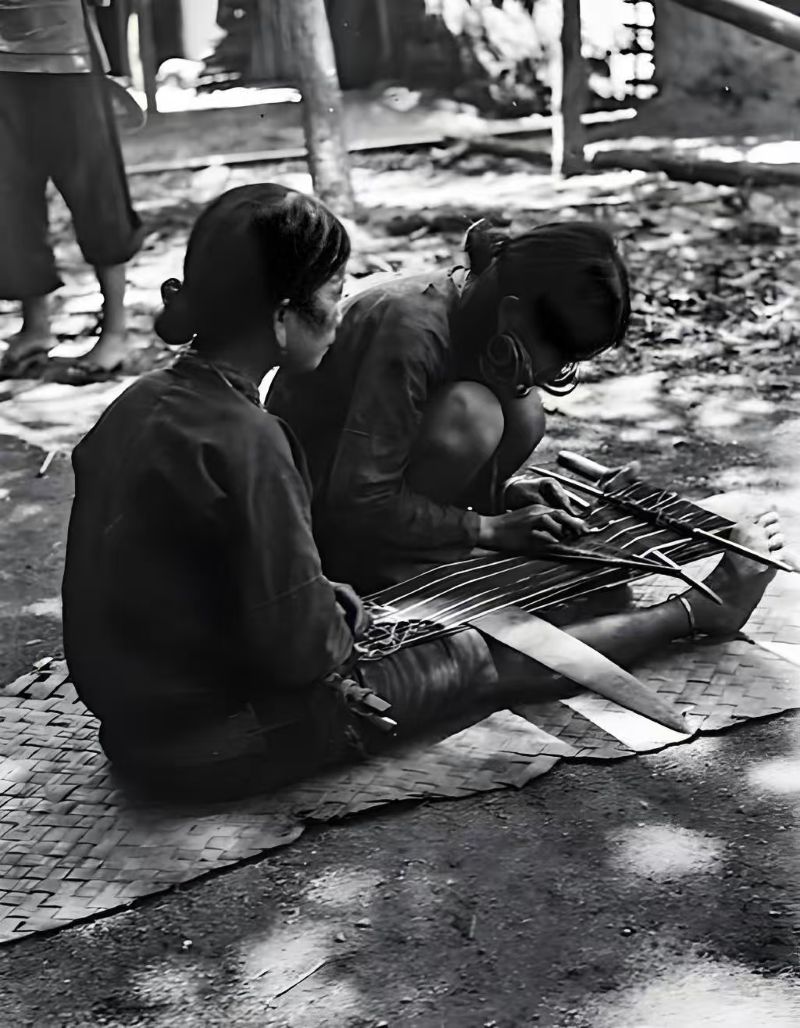

海南岛的原始人类社会实际上就是黎族的原始社会,黎族虽有自己的语言,但尚无文字;且秦汉以来,中文的文献资料中有关黎族的记载并不多见,尤其是对于海南岛土著人民原始社会的记载也更是凤毛麟角。在海南岛的河流、港湾一带以及盆地多次考古所收集的石器,均有大量的石斧、石奔出现,可以推测到海南岛古代居民主要是聚居于河流、港湾附近的台地、盆地、山岗和沙丘上,并从事农业和狩猎的生活,也就是汉族文献中记载的“刀耕火种”原始农业。同时,古代居民也利用石矛、石戈及大量石质和陶质网坠,以从事狩猎、捕鱼采集等生产活动,进而发展到原始的手工业生产阶段。大量出土的纺纶、陶器遗物,证明当时已有原始的纺织技术和制陶方法,至今现代山区的黎族人民还在采用。在漫长原始社会的历史长河中,汉族陆续迁移来海南岛之后,随之中原汉族封建社会先进的生产工具和先进的生产技术,以及儒学思想文化、信息相继传入,除了增进黎汉人民之间的友好往来外,又促进黎族父系家庭公社的缓慢瓦解与封建制度的萌芽。即使在这一系列的历史地理因素不断影响之下,黎族原始社会末期的父系家庭公社遗迹(“合亩制”或“纹茂”组织)仍延存到本世纪五十年代初期,即海南岛1950年解放之际。秦、汉、隋、唐、五代以来,中原的中央封建政权对海南岛的统治区域也不断扩大,加上汉族人民不断迁入海南岛,因而促进岛上与大陆的经济、文化交流不断加强,就在这种内外因素不断交错作用之下,终于诱使黎族原始社会逐渐瓦解。也逐渐形成海南岛黎族封建制的生产关系。

迄至清末,又由于鸦片战争,帝国主义列强的外来侵略,也使海南岛与全国一样地逐渐沦为半封建半殖民地;直到1950年海南岛获得解放,才和全国各地一起,开始步入具有中国特色的社会主义新中国——中华人民共和国大家庭。

海南岛古称为“蛮夷之地”,秦、汉、隋、唐以来,中原的汉族封建政权以及蒙、满族封建政权在对海南岛加强统治的同时,又传播儒学思想文化,教育海南岛人民树立封建的新风尚。尤其是唐、宋以后,从中原流放来的名臣大儒,不下十余人,他们在海南岛传播中原文化教育,更发挥了中文在海南岛文化中的作用,起到了积极的意义。现在国际上已公认“中文是最完美”的文字,并且“认为世界各国语言文字最后必然要向中文看齐。”汉字一直是统一中华民族的唯一的思想文化传播工具,任何其他文字均难以替代它。正如美籍语言学家傅乐施·R·博士所说的:“原来中文是世界上最成熟的语文。几千年来,中国人不停地简化自己的语言,才得出现在的样子”。

几千年来的历史已告诉了我们,不论是元代,还是清代统治者,他们曾经过诸多选择,仍然坚持汉字作为中华民族的唯一文字,因而成功地完成其统一全国的任务。进入唐代,于公元618年,唐高祖统一全国,后来唐太宗分全国为十道,而海南岛属于岭南道管辖,并由中央直接统治。自唐代以来,对外贸易畅通,除内陆有丝绸之路以外,海外交通也渐发达,波斯、阿拉伯等国商船均来往于广州、泉州和扬州等港口,而海南岛则是海运所必经之地,又有丰富的热带海陆资源,更吸引起中原统治者和外商的凯觎。随着汉族人口在海南岛不断增加,逐渐促进了生产力的发展,手工业也具有一定水平。所以唐代海南村户已称极盛,沿海黎汉杂居的地方阶级分化日益明显,也加剧了阶级矛盾和民族之间矛盾。

由于唐代后期藩镇跋扈,要胁中央政权,以及朝廷中朋党政见相左,先后被贬谪来海南岛的名臣大儒计有八位之多。其中最早一位是曾经任过唐太宗宰相的王义芳,于唐太宗贞观末年(公元638年)被贬为海南岛儋州吉安县丞(现昌江县),他在海南期间积极召集黎族各峒首领商议,选拔学子,讲述经学,授以礼乐,开化风气;他对海南岛黎族人民的社会进步,培养人才作了很大的贡献。其次韦执谊是唐顺宗的年轻宰相,一代文豪,于唐宪宗时(公元805年)遭朋党排挤,竟被贬来崖州(琼山),而他在海南岛时除积极传播中原文化之外,还指导南渡江中游人民兴修水利,发展农业生产,深得当地人民的爱戴,其后代尚繁衍于琼山县十字路镇一带至今。还有李德裕,于唐武宗时(公元841年)曾两次入阁的得任宰相,他为维护中央集权,削弱专横的藩镇,竟于唐宣宗时(公元847年)被贬来崖州(琼山)。他虽身处逆境,仍不忘著述,有诗文49篇遗世,为海南的文化发展作出了贡献。宋代于宋太祖公元971年统一全国之后,对海南岛的治理比隋、唐、五代更为加强。海南岛具有丰富的热带资源,因此.宋代统治者就漕运财赋以及水陆转运之事,规定由州、府专管,同时积极引进中原的农业生产工具,兴修水利,发展经济,促进贸易。 所以从宋代开始,海南岛开始进入开发的昌盛时期。又由于汉人迁入增多,不仅沿海黎汉杂居,连内地也有黎汉杂居,对于黎族地区封建化和传播文化信息均起到很大的促进作用。

更为重要的是宋仁宗庆历四年(公元1041年),北宋统治者首先在海南岛兴办起宋代第一所学府一琼州府学,使儒学有了较大的发展;并且在琼山、文昌、澄迈等九个县均开设学校、广收学子,以加强人材的培育。公元1127一-1162年,宋高宗为了照顾海南孤悬海外、交通困难,曾将考选举人的乡试权力下放到琼州郡,并特别在琼山县城北天宁寺旁设立贡院,设科取士,名额为十三名。此外南宋还有官办的社学,而且地方政府招收黎族子弟入学,这对于黎族的开化具有非常重要的意义。由于宋代统治者重视人材培养,所以朱代海南人登进士第者达12人,而乡贡举人也有13人之多。

宋朝王安石提倡新法,曾引起朋党之间政见相左,后来又由于抗金派与主和派秦桧之争,因而先后被贬谪来海南岛名臣大儒计有七位之多,其中最著名者为苏东坡(苏轼,公元1036—1101年),是北宋时代才华横溢的大作家和大诗人,又是当时文学革新运动的领袖人物。他廿一岁进士及第,年轻得志,但与执政者,政见相左,屡被贬谪。他流放海南儋州三年,和当地黎汉人民结下浓厚的友谊,他在儋州尚保留有诗120多首,文章百多篇,留下了他如何关怀人民、热情办学、教育后学的动人事迹。他对海南文化发展影响很大。正如清末琼台书院山长林之椿在《序宝粹书垫藏书目录》中所云:“海南僻处炎荒,教化之开,始于南宋,嗣后名贤辈出,有海滨邹鲁之称。”元代自元世祖于公元1279年统一全国之后,仅有89年的统治时间,但中央政权对海南岛黎、汉人民的统治与控制更加严厉。对于生黎一般是镇压多于安抚,元统治者将全国人民分为四个等级:第一等为蒙古人,第二等为色目人(如维吾尔、回族等),第三等为汉人(原来金人统治下的汉人),第四等为南人,而海南岛黎汉人民均属于第四等人.因此,在民族歧视的情况下,元代海南岛教育十分落后,虽然,当时海南岛人口已达到四十万左右,比北宋时的海南人口增加约十倍多。在元代海南岛没有一人登进士第者,就是乡试举人也仅有唐兴道一人而已。这充分说明元代海南岛的文化教育处于历史上最糟的阶段。

明代自洪武元年(公元1368年)统一全国至明崇祯十七年(公元1644年)明亡为止,统治共有267年之久。明代统治者增强兵备,实行屯田制,有军屯、民屯及商屯,且军屯制遍及全国各地。由于明时积极兴修水利,发展农业,大力发展海南岛与大陆以及对外的贸易,当时海南岛各州、县城均有银作、铜作、铁作、木作、皮作、雕作、藤作、泥水作以及石作等个体手工业作坊,较发达,同时黎汉人民的劳动积极性也有所提高,促进了海南岛的社会经济的迅速发展。在民族政策上,对黎族的熟黎主要采取招抚任用政策,对生黎的招抚则由熟黎峒首领担任,并对归顺的生黎给予一定的照顾,免其产税三年,峒首则量其所招民数的多寡,授以职事,故黎民普遍信服,国泰民安,且从明太祖起就已重视儒学教育,并于洪武二年(公元1369年)十月曾下诏令天下府、州、县建立学校,接着于洪武三年也正式恢复科举制度;洪武八年又下诏各地建立社学。由于皇帝的亲自倡导,各地方官员均极重视教育事业,因此,明代海南岛的儒学风气高涨,除各县乡均设有社学之外,尚有私人设立的义学以及官办的书院,军队驻地也设有卫校。洪武十七年(公元1384年)海南全岛府、州、县尚普遍设立“阴阳学”(学习天文和术数,同时地方也设有阴阳学官)、“医学”学校,此外还设有“射圃”供体育和军事锻炼的场所。由于朝廷重视,教育事业发达,在明代,海南岛登进士第者计62人,其中以琼山县最多,达41人,次为文昌9人。中举人的有594人,其中琼山299人,次为文昌有60人。其中丘浚和海瑞为明代全国著名的贤臣大儒和廉官名宦。丘濬既是明代著名政治家,又是“岭南四杰”的文学家,他曾入阁参与机要,其名著《大学衍义补》是发展经济、治理国政的重要著作。特别珍贵的是,他提出“劳动决定价值”的经济学论点,比英国古典经济学派创始人威廉配第在十七世纪60年代所提出的“劳动价值论”还要早上174年。因此,被评价为我国十五世纪经济思想的卓越代表人物。他才华出众,博学而专精,著述丰富,是海南文化史上也是当时全国首屈一指的人物。其《大学衍义补》至今对我国的改革开放尚有参考价值。海瑞曾任明代南京都察院右佥都御史、南京史部右侍郎等要职,他执法严峻,不畏权贵,为人民做了不少好事,是历史上少见的刚正不阿、言行一致、正气浩然的清官,是“粤东正气”的代表。海瑞的影响深远,不仅在南京和浙江淳县均为广大人民的永世崇拜不忘,而且在国际上也深受人们的敬仰!清代于公元1644年统一了全国,而海南岛是全国最后平息拥明抗清势力的地区。

清代对海南岛的行政区划,仍沿袭明制,于琼州府之下设四州十县。在清代统治的267年间,清王朝为了巩固其封建统治,特别利用汉族的地主、豪绅以扩大其统治的基础,同时通过吸收汉族知识分子参加政权,以加固其统治。康熙、乾隆皇帝都积极带头学习汉族儒学的封建文化,大力尊孔崇孔,号召满洲贵族也要学习汉语儒学和积极发展汉族儒学的封建文化,仍坚持汉文做为国朝的国文。在清初,海南岛各州县普遍建立儒学,首先设立琼州府学及琼山等十县的县学。清代海南岛的府、州、县书院共有二十所,而以州府所在地琼山县几所书院较为著名,最著名的为州府的琼台书院,院长为举人林之椿。在清代统治267年间,海南岛科举考试中考上举人和进士者反而比明代为少,其原因何在?尚待研究,可能与沿袭元代的民族岐视有关。清代海南岛登进士第者仅有31人,只是明代海南岛登进士第62人的1/2,其中琼山6人,文昌5人,定安4人,会同2人,澄迈、儋州、万州各一人。而举人者清代海南岛也仅178人,只占明代海南岛举人594人的1/3而已,其中以琼山最多,有53人,其余各县为数极少。

科举制度自隋炀帝时(公元587年)开始设置进士科起,直下延续到清代光绪三十一年为止,共计有1318年的历史,而作为历代封建王朝培育和选拨人材的手段,已充分显出其腐朽和落后性。自公元1905年起全国实行新的教育制度,除在北京设有北京大学堂为全国最高学府之外,各省均设有高等学堂,各府、州、县设立中等学堂和小学堂。海南岛琼台书院也于1905年更名为琼崖中学堂,按新学制招生,同时也在全岛各州、县、办起中、小学堂。海南在整个封建统治时期,政治、经济、文化虽有一定发展,但由于统治阶级残酷剥削和压迫,海南仍极其落后。但是,富于革命精神的海南人民是不屈的,特别是在现代中国人民反抗外来侵略的斗争中,更充分地表现出来。二十世纪初期由孙中山先生所领导的推翻满清王朝的民主革命,曾先后获得海外广大华侨、华人的热烈支持。当时在法属越南海防的海南华侨钟锦泉先生,曾积极发动越南华侨筹款,并购买枪枝弹药等军火运回祖国内地,支持孙中山先生,获得孙先生的高度评价。泰国海南华侨林文英先生于1904年在日本加入孙中山先生组织的同盟会,积极支持革命活动和武装起义,于1913年回海南岛办《琼岛日报》,曾当选为中华民国政府众义院义员,由于反对袁世凯称帝遭到通缉,于1914年被捕而英勇就义。美国海南华侨宋树嘉先生及其子女一家,热情支持孙中山先生的民主革命运动,宋霭龄、宋庆龄以及宋子文均先后担任过孙中山先生的秘书,成为民主革命的得力助手。1911年孙中山先生领导的辛亥革命,终于推翻了满清政府,结束了中国二千多年的封建帝制,建立起中华民国,孙中山先生当选为大总统,宋庆龄成为第一夫人,后来她一直坚持反帝反封建斗争,成为中华人民共和国缔造者之一。

在新民主主义的伟大的斗争中,海南人民在中国共产党的领导下,与全国人民一起,坚持革命斗争,23年红旗不倒,一直到取得中国人民革命的伟大胜利,于1949年10月1日建立起中华人民共和国,使海南岛于1950年获得解放。民国时期,海南岛作为广东省的一个行政区,教育事业发展较为缓慢,当时只有初等和中等教育,至1947年始筹办起一所私立海南大学和一所师范学院。直到1950年海南岛解放的前夕,海南岛少数民族地区也仅有4所中学和79所小学。全岛共有小学2960所,学生163473人;中学37所,学生12155人;大学两所,学生219人;平均每万人口中有小学生654人;中学生48.6人,大学生只有0.9人而已。公元1950年海南岛解放之后,教育事业有了很大的发展,至八十年代后期,全岛有小学4781所,小学生903500人,基本上普及了初等教育。中学480所,中学生303348人;中等专业学校16所,技工学校6所,学生5224人;农业职业中学44所,学生13656人;中等师范学校8所,师范学院1所,热带作物学院1所,医学院1所,教育学院2所,大学2所,在校学生近万人。成年教育也不断发展,共有成人初等学校643所,学生26039人;成人中等学校97所,学生11707只;成人高等学校6所,学生5326人。尽管海南教育事业比解放前大有发展,与先进地区比较仍很落后,对海南岛作为全国最大的经济特区来说,要求每年净增加高级人才3000人的需求量则相差甚远。海南岛近、现代人材济济,今盛于昔,在量上和质上均较古代为优。在国内有不少杰出的政治家、军事家、教育家、科学家、教授、作家和学者,海南岛还是著名的侨乡,仅次于广东和福建两省,居全国第3位。

另外旅居于香港、澳门的海南同胞也有二十多万人。全海南省有华侨和外籍华人200多万人,分布于全球50多个国家和地区,其中90%以上聚居于泰国、新加坡、马来西亚等东南亚国家。在海南省内华侨、华人和港、澳同胞的亲属有二十多万,归国华侨也有4万多人。海南籍华人和海外侨胞,他们在居住国的政治、经济、科技、文化等领域中均有相当的实力和广泛的影响。尤其是不少海南籍政界要人,在当地均有相当高的社会、政治地位。他们有的在所在国家先后当过副总理、外交、财政、教育、国防副部长或部长,以及国家银行行长等要职,有相当经济实力的企业家,金融家以及大批优秀的科技人才、知名的科学家、教授、技术专家和学者等,不胜枚举。这一大批优秀的国际型的人材均是我们海南岛人杰地灵、向外繁衍发展的结果。总之,海南岛两千多年来不断在中华文化的滋育之下,工农业生产不断兴旺发达,而且人材辈出,在国务院的批准下,终于在1988年的龙年中,实现了伟大革命先行者孙中山所提出设立海南省的计划。现在,海南作为中国南疆最大的热带海岛、全国最大的经济特区,正是千载难逢的发挥其地理优越性和海陆热带资源优势的最佳时机,在中国社会主义现代化建设的历史进程中,为胜利地实现在本世纪最后的十年规划和“八五”计划,我们海南岛必须努力做出其应有的贡献。

【编辑:陈旭颢】