(作者:林虎 字墨戈)西安城墙下,一位陕西籍将军在历史转折点挺身而出,他的人生轨迹与中国革命的波澜壮阔紧密相连。

1936年12月12日,西安城内枪声突起。时任十七路军军事行动总指挥的赵寿山,正指挥部队迅速解除国民党蒋系反动武装,扣押南京政府十几名军政大员。

与此同时,东北军则在临潼配合行动,完成了对蒋介石的扣留任务。

西安事变中,杨虎城任命赵寿山为城内军事行动总指挥,这场震惊中外的兵谏行动,从此改变了中国的历史进程。

事变前奏:从苦闷到进谏

赵寿山早在西安事变前就已开始积极寻求救国道路。

1935年,当他的部队被调到陕北与红军直接作战时,他感到异常苦闷与矛盾。

同年10月,赵寿山以看病为名离开陕西,前往北平、南京、上海等地观察形势。

在北平,他亲眼目睹了“一二·九”救亡运动;在上海,他与抗日救国会的进步人士杨明轩等经常接触,阅读进步书报杂志。

经过半年多的考察,赵寿山的思想发生了重大转变。他后来回忆说,自己“思想的转变,实基于西安事变前的平、津、沪、汉之游”。

1936年10月返回陕西后,赵寿山立即向杨虎城作了多次汇报,并上了《抗日建议书》,主张停止内战一致抗日,联合共产党与红军。

他甚至激动地向杨虎城提出:“蒋如果来西安,必要时我们把他扣起来,逼他联共抗日。”

杨虎城起初责备他“脑子发热”,认为这是“天大的事”,不能轻举妄动。但历史很快证明,这一建议成为了现实。

事变爆发:临危受命担重任

1936年12月11日晚九时许,赵寿山被秘密接到杨虎城的止园别墅。杨虎城开门见山地说:“你不是几次提出要真干嘛,今晚就行动。”

杨虎城与赵寿山商定,部队由赵寿山负责指挥。

赵寿山建议将孙蔚如和参谋长李兴中请来共举大事,并坚定地表示:“孙蔚如与你在一起多年,即便他不同意你的主张,但是你下了干的决心以后,他会跟着你走的。”

随后,赵寿山与李兴中、孔从洲三人制定了详细的行动计划。杨虎城任命赵寿山为城内行动总指挥,与临潼的东北军统一行动。

事变当天,赵寿山指挥部队迅速解除了西安城内的反动武装,为事变的成功奠定了基础。

张学良在其《坦述西安事变痛苦的教训敬告世人》一文中提到,杨虎城曾说过“我那些小家伙们倒有一个计策,等待蒋委员长来西安时,我们不使他离去,我们来一个挟天子以令诸侯”。

事变之后:多方周旋保大局

蒋介石被扣后,南京国民政府亲日派何应钦自任“讨伐军”总司令,向西安施加军事压力。

为应对这一局面,杨虎城任命赵寿山为渭北警备司令,驻防三原县,统一指挥驻守渭北的十七路军。

同时,赵寿山还被任命为省会公安局长,负责西安城内外的治安。

在《解放日报》报道的讲话中,赵寿山号召全体警员要“站在民族的立场上,保护爱国青年,拥护救国团体……不要做那帝国主义的走狗汉奸的工具……”

西安事变爆发后,东北军和十七路军内部对是否释放蒋介石存在很大分歧。赵寿山一开始也坚决不同意放蒋,他认为捉蒋是大家冒险干的,不能这样说放就放了。

考虑到赵寿山在十七路军中的影响和他在事变中的作用,周恩来亲自到赵寿山的住处,与他彻夜长谈,最终说服他接受了和平解决事变的方针。

人生转折:从抗日战场到共产党阵营

西安事变和平解决后,十七路军被缩编为三十八军,赵寿山被任命为第十七师师长。

抗日战争爆发后,他率部开赴前线,参与了保定以北新安镇一线的阻击战、漕河战役、阜河战役。

1937年10月,赵寿山部十七师13000余人奉命扼守山西娘子关正面阵地。

在与日军的血战中,赵寿山临危不惧,亲率官兵与日军血战13昼夜,始终坚守了娘子关正面阵地。

由于指挥不统一,激战中右翼溃退,十七师后方受到威胁,不得不撤出战斗。部队经苦战后仅存2700余人。

1937年底,赵寿山到延安会见毛泽东,表示拥护中共主张,接受中共领导。

1942年,赵寿山秘密加入中国共产党,完成了从国民党将领到共产主义战士的转变。

后半生:投身解放与建设

1944年,蒋介石为削弱赵寿山的势力,调他任没有实权的第三集团军总司令,驻甘肃武威。

1946年,赵寿山利用“出国考察水利”的准备时间,在董必武的精心安排下,于1947年3月到达晋冀鲁豫解放区。

1948年1月,赵寿山被任命为中国人民解放军西北野战军副司令员,后为第一野战军暨西北军区副司令员,为解放西北做出了贡献。

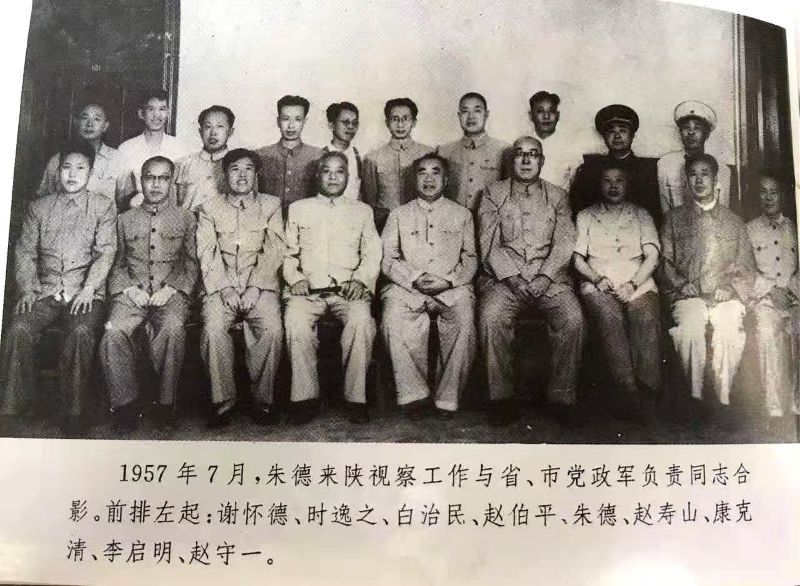

中华人民共和国成立后,赵寿山历任青海省人民政府主席,中共陕西省委常委、陕西省省长等职。

他是第二、第三届全国人大常委会委员,第一、二、三届国防委员会委员。

1965年6月20日,赵寿山在北京病逝,走完了他从国民党将领到共产主义战士的传奇一生。

赵寿山在西安事变后曾多次得到彭德怀、任弼时等中共领导人的接见,坚定了抗日的信念和与共产党合作的决心。

这位从陕西户县走出的贫苦农民儿子,最终成为新中国建设的重要参与者。

他的生平,如同一幅缩影,映射着二十世纪中国的动荡与变革、选择与坚守。

【编辑:陈旭颢】